このページをご覧の方には「将来の経理として転職する場合に学校法人もありかも」という方もいるのではないでしょうか?

実際、私立の学校法人では「学校法人会計」というものに沿って会計処理が行われております。

この「学校法人会計」はなかなかマニアックな会計基準です。

当然ながら学校法人にのみ適用される会計基準です。

そのため、学校法人で経理職を希望されている方でも、「学校法人会計」を勉強できる機会は少ないのでしょうか?

学校法人で経理として働きたいけれど、学校法人会計がよくわからない。

今回はそんな方のために現在学校法人の経理部で働く著者が学校法人会計のイロハを解説したいと思います。

ちなみに私は計3年以上、学校法人で決算書をつくる作業を行っています。

今回のブログを読んでいただければ、学校法人の経理の転職に有利に間違いなし!

学校法人会計の仕訳方法

例えば、同じ報酬手数料でも外部から講師の方を呼んで授業をした場合の「報酬手数料」は「教育関連経費」として処理します。

一方、学校の警備員さんの警備会社に支払う場合の「報酬手数料」は「その他の経費」(または管理経費)としで仕訳が行われます。

この区分は後々、国や公共団体からの補助金の額に影響してきます。ですので、とても重要な考え方といえるでしょう。

他にも細かい点を言えば以下の点が上げられます。

・退職給付会計は導入されていない

・資産除去債務は計上しない

・連結財務諸表は導入していない

・四半期会計がない

そうなんだ、経費の処理に気を付ければあとば大丈夫そうだね。

そうですね。

個人的に四半期会計が導入されていないのは大きいですね。

これがあると一年中決算をしているように感じますね。

ただ、学校法人会計の計算書の違いから来る学校法人会計特有の仕訳があります。

これは以下の「基本金」の区分で説明します。

学校法人会計の計算書

学校法人会計では以下の計算書が特徴的な計算書といえるでしょう。

・事業活動収支計算書

資金収支計算書について

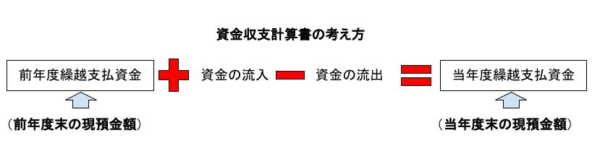

資金収支計算は学校法人会計の最も特徴的な計算書といえるでしょう。

キャッシュフローを重視した計算書ですが、キャッシュフロー計算書ではありません。

様式は以下の様なものになります。

https://elaws.e-gov.go.jp/data/346M50000080018_20161001_000000000000000/pict/S46F03501000018-001.pdf

ポイントは収入の部の一番下の「前年度繰越支払資金」がBS上の前年度の現預金の額になり、支出の部の一番の下の「翌年度繰越支払資金」がBS上の当年度の現預金の額に相当します。

まだ、解説していませんが、キャッシュフロー計算書の変化形といえるでしょう。

なんかへんな感じだね。

個人的には学校法人は成長性よりも安定性を重要視する結果、このような資金を重視する計算書の作成する必要があると思っています。

これは会計ソフトが作成してくれるので、自身で作成出来る必要はありません。

ただ、もちろん読んで理解できる必要はあります。

活動区分計算書

また、資金収支計算書を細かく報告する「活動区分計算書」については以下の様な様式です。

https://elaws.e-gov.go.jp/data/346M50000080018_20161001_000000000000000/pict/S46F03501000018-004.pdf

こちらは資金収支計算書の中身を学校の活動内容(教育活動・施設設備内容・その他の活動)にわけて報告するものです。

事業活動収支計算書

これはいわゆるPLです。

ただ、特徴的なのは上記で説明したように経費の欄が「教育活動経費」と「その他の経費」に分けられて表示されています。

https://elaws.e-gov.go.jp/data/346M50000080018_20161001_000000000000000/pict/S46F03501000018-006.pdf

個人的なポイントとしては「学校法人」は通常巨大な固定資産を保有しています。

そのため減価償却が通常大きくなりがちです。

最も特徴的な科目「基本金」

学校法人会計で最大の特徴的な科目は「基本金」の存在です。

学校法人会計上は以下のように決まられています。

(学校法人会計基準第29条)

つまり、学校が安定的に継続するために必要な金額ということです。

基本金の種類

基本金は以下の4種類に分けられます。

② 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額

③ 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額

④ 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額

それぞれ、上から第1号基本金、第2号基本金、第3号基本金、第4号基本金と呼ばれています。

この中で重要なのは第1号、第4号の基本金になりますので、ここでは第1号、第4号の基本金について解説します。

第1号基本金

上記の学校法人会計上の規定を読むとる固定資産を基本金として計上することがわかります。

しかし、ここで注意しないといけないことがあります。

ん?なにが違ってくるの?

簡単に言えば、期末の未払金で取得した資産は基本金に組み入れないということです。また、前期末の未払金で取得した資産は当期の組入高に加算するということです

https://elaws.e-gov.go.jp/data/346M50000080018_20161001_000000000000000/pict/S46F03501000018-010.pdf

第4号基本金

第4号については規定を読んだだけではさっぱりわかりませんね。

しかし4号基本金については明確に計算方法が決められています。

学校法人が学校法人会計基準第30条第1項第4号の規定に基づき、恒常的に保持すべき資金の額は、前年度の事業活動収支計算書における教育活動収支の人件費(退職給与引当金繰入額及び退職金を除く。)、教育研究経費(減価償却額を除く。)、管理経費(減価償却額を除く。)及び教育活動外収支の借入金等利息の決算額の合計を12で除した額(100万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てることができる。)とする。

なお、本項により計算した額(以下「計算額」という。)が前年度の保持すべき資金の額を下回るときは、その差額を取崩しの対象としなければならない。

2(特例)

ア 計算額が前年度の保持すべき資金の額の100分の80以上100分の100未満の場合は、前項の規定にかかわらず、前年度の保持すべき資金の額をもって、当年度の保持すべき資金の額とする。

イ 計算額が、前年度の保持すべき資金の額の100分の100を超えて100分の120以内の場合は、前項の規定にかかわらず、前年度の保持すべき資金の額をもって、当年度の保持すべき資金の額とすることができる。

長いね…、分かりにくいし…

法律なんてのはこんなもんです。

かいつまんでいうと、以下の様な感じです。

上記の計算結果を仮にAとします。(Aについては100万円未満を切り捨て。)

また、前年度の第4号基本金をBとすると以下の様にまとまられます。

・B×120%>A⇒Aのまま、B×120%<A⇒Aまで組み入れ

基本金の仕訳

基本金の仕訳は各号ごとに仕訳を立てる必要があります。

(仕訳例)

(借方)第1号基本金繰入額××× (貸方)第 1 号 基 本 金 ×××

(借方) 第 4 号 基 本 金 × × × (貸方)第4号基本金戻入×××

基本的には上記の内容を理解していれば学校法人会計の大枠は理解できているといえるでしょう。

1つ皆さんに質問です。

例えば転職の面接で「学校法人会計と企業会計との違いはなんですか?」と聞かれた場合、皆さんはなんと答えますか?

実際、私は面接でこの質問を受けました。

以下は私が答えた内容です。

「仕訳の方法は経費を教育関連とその他に分けて仕訳をする必要がありますが、大きくは企業会計と変わらないと思います。」と答えました。

この答え方で、この学校から内定をいただきました。

学校法人で経理希望の方は自身で答えを考えてみましょう。

コメント