前回はオプション取引を解説しました。

まだ、読んでいない方はぜひ読んでくださいね。

https://bkforworkers.com/4858/

今回はスワップ取引の解説、ヘッジ会計の導入を解説します。

ヘッジ会計はその見た目に騙されず取引の本質(取引の目的)を意識すると仕訳が見えてきます。

スワップ取引を理解するためにも最後まで読んでくださいね。

金利スワップ取引

金利スワップのイメージ図

- LIBORについて

- LIBORとはロンドン市場での銀行間取引金利のことです。金利スワップ取引の場合は、LIBORを基準とするのが一般的。

解答

解説

スワップ取引のイメージ図(変動金利6%を固定金利5%にしたい)

①借入時

スワップ取引については特に処理なし。借入金の処理のみ。

②利息処理および、時価評価

(1)借入利息の支払い

100,000×6%=6,000

(2)スワップの利息処理

受取利息6,000-支払利息5,000(100,000×5%)=受取利息1,000

(3)時価評価

スワップ取引の場合は市場価格がないため、合理的な方法により算定されます。

スワップ取引の時価評価は問題文に指定されています。

ただ、LIBORは21年12月をもって公表を停止するそうです。

じゃあ、今後どうなるの?

代わりの金利指標となる数値をもとにすると思います。

基本的には計算方法、仕訳方法は変わらないとおもいますので、不安になる必要はないともいます。

LIBORが消えても、第二、第三のLIBORが現れるでけだね。

https://www.fsa.go.jp/policy/libor/libor.html

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2020/2020-0929.html

ヘッジ会計

ヘッジ会計の意義

ヘッジ取引の意義

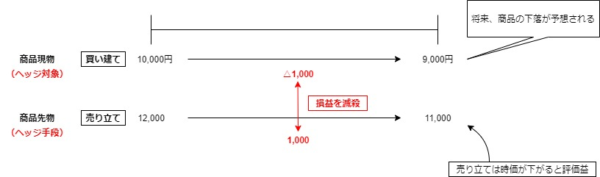

ヘッジ取引のイメージ図(ヘッジ対象:現物の買い建て、ヘッジ手段:先物の売り立て)

ヘッジ会計の要件

ヘッジ会計の適用には恣意的な利益操作の防止のため厳しい要件が設定してあります。

この要件を「事前テスト」と「事後テスト」といい、両要件を満たす必要があります。

事前テスト

取引前に以下のいずれかが客観的に認められること。

①当該取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが、文書により確認できること。

②企業のリスク管理方針に関して明確な内部規定及び内部統制組織が存在し当該取引がこれに従って処理されることが期待されること。

事後テスト

取引開始後以下のいずれかの状態が引き続き認められる、ヘッジ手段の効果が定期的に認められること。

①ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度(ヘッジ対象とヘッジ手段の損益のずれが80%から120%の間)で相殺されること

②ヘッジ対象のキャッシュフローが固定され、その変動が回避される状態

この内容は細かく理解する必要はありません。こんなものがあるという理解でいい思います。あと、上の規定は「ヘッジ取引はギャンブルじゃない」という意味ですね。

ヘッジ会計の手法

ヘッジ会計の手法は以下の2つがあります。

時価評価されるヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象にかかる損益が認識されるまで、運資産の部で繰り延べる方法

ヘッジ対象である資産・負債にかかる変動相場等を損益に反映させることにより、その損益とヘッジ手段に係る損益を同一期間に認識する方法

※現時点では「その他有価証券」のみヘッジ会計の対象とすることが認められている。

次回、例題を通じて解説します。

コメント