前回は代表的な資産の測定値を解説しました。

まだ、前回を読んでいない方は読んでくださいね。

https://bkforworkers.com/4675/

今回のメインは簿記論(投資のリスクからの解放)の問題に対する論述の書き方を解説します。

他にはは多少細かくなりますが、そのほかの資産の測定値を解説します。

今回の内容は様々な論点で応用できますのでぜひ、最後まで読んでください。

さまざまな資産の測定値

以下の内容はいままでの内容ほど重要とは思いません。

余裕のある方は、1・2ぐらいは確認しといたほうがいいかもしれません。

1,購買市場と売却市場が区別されない場合の市場価額

資産を処分・清算したときに得られる資金の額。または、再取得するのに必要な額を表す。

市場価額の変動額は期待キャッシュフローや割引率に関する市場の平均的な期待の改訂が反映される。その変動額は、事業上の制約がなく清算できる投資で、かつ市場における有利な価格変動を期待しているものに対する成果を表す。

売買目的有価証券

チェックポイント

①事業上の制約なく処分

②市場における有利な価格変動を期待

2,再調達原価

購買市場で成立している価格をいい、保有している資産を測定時点で改めて調達するのに必要な資金の額を表す。

資金の調達時期を遅らせていたならば生じたはずの損益、つまり資産の購買活動の良否を表す。

棚卸資産に対する低価法

そのほかの資産の測定値

正味実現可能価額

・測定値の意味

売却市場で成立している価格から見積販売経費を控除したものをいい、保有する資産を測定時点で売却することによって回収できる資金の額を表す。

・変動額の意味

資産を期末に売却したら生じたはずの損益を表す。

・具体例

棚卸資産、固定資産

市場価格を推定するための割引価値

・測定値の意味

市場で平均的に予測されているキャッシュフローと市場の平均的な割引価値を測定時点で見積り、前者を後者で割り引いた価値をいう。

・変動額の意味

「1,購買市場と売却市場が区別されない場合の市場価額」と同じ

・具体例

スワップ取引の評価額の算定

入金予定額

・測定値の意味

資産から期待される将来キャッシュフローを単純に合計した額をいい、将来に入金が予定される額、回収可能価額を表す。

・変動額の意味

借り手の信用状況の変化が反映される

・具体例

売掛金・受取手形

被投資企業の純資産に基づく額

・測定値の意味

被投資企業の純資産のうち、投資企業の持分に対応額をいい、被投資企業に対する報告主体の持ち分あるいは、投資額を表す。

・具体例

持分法評価額

うう、数が多いよう…

このあたりは上でも書きましたが、無理に覚える必要はありません。

まずは前回解説した取得価額、利用価値、割引価値をしっかり押さえましょう!

投資のリスクからの解放を理解してますか?実践編

回答

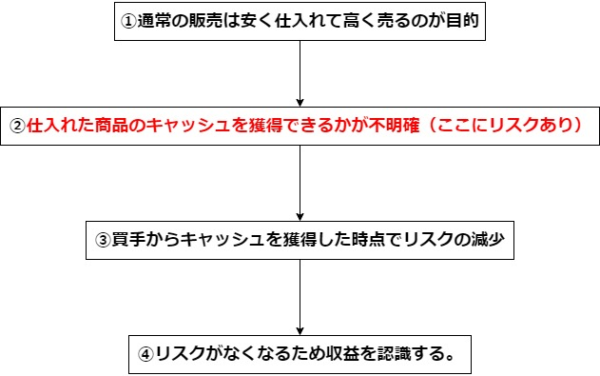

通常の商品売買

②つまり、投資のリスクは商品を販売のうえ、キャッシュを獲得できるかという点にある。

③買手を確定しキャッシュを得られた時点で投資のリスクは減少する。よって、販売時が投資のリスクからの解放時点といえる。

ポイント

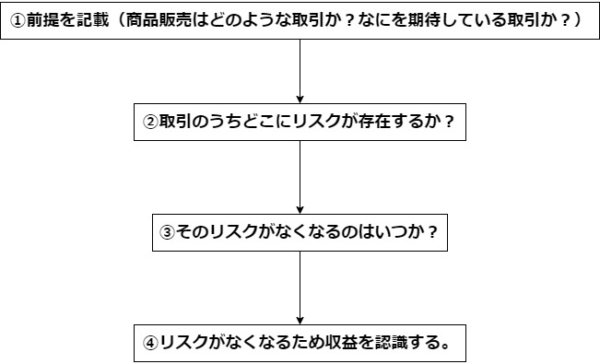

文章の流れはこう書こう!

上記の文章を丸暗記するのではなく、流れを掴みましょう。

上の流れを問題に当てはめると以下のようになります。

割賦販売(代金が大きく、回収期間が長期な場合)

②ただし、割賦販売の場合は長期の代金回収により通常の商品販売より買手を見出すというリスクは減少する。その一方で、代金を回収できるかというリスクは通常の商品販売より大きい。

③よって、割賦販売債権を回収した時点が投資のリスクから解放された時点といえる。

①前提を記載するのが、困った場合は他の内容(一般的な事例)と比較することで、内容を整理しましょう。

長期請負工事

②つまり、通常の商品販売に比べて買手を見出すというリスクは減少する。その一方で、工事を完成させることによってキャッシュを獲得するため、工事を完成させられるかどうかという点にリスクが存在する。

③よって、工事の進捗状況に応じて投資のリスクから解放されると考えられる。

- ポイント

- ①長期請負工事=顧客との契約にとって発生+キャッシュの完成は完成後

- ②買手を探す(売れ残り)リスクは通常の商品販売より低い

- ③リスクは工事を完成させられるか

- ④完成に応じてリスクから解放される

ようは工事進行基準ですね。

普段の計算方法を思い浮かべて書くことも重要です。

売買目的有価証券

②そのため投資の保有リスクは時価が有利な方向に変動するか否かにある。

③ここで、売却に事業遂行上の制約がない以上、時価が変動した時点でその時価により換金できる。つまり、時価が変動した時点で投資のリスクから解放時点といえる。

チェックポイント

・売買目的有価証券=時価が有利な方向(時価が上がる)ことを期待して保有

・売買目的有価証券=売却に制約なし=事業の成果に拘束されない独立の資産=投資のリスクからの解放よって、時価の変動=投資のリスクからの解放と考えられる

その他の有価証券

②そのため、経営者の期待したキャッシュを獲得できないというリスクが存在する。よって時価の変動時点があっても売却してキャッシュを得られるかについてもリスクを伴う。

③つまり、その他の有価証券はどのような目的で保有していたとしても、有価証券を売却した時点で、投資のリスクから解放されると解放されるため、売却時点が投資のリスクからの解放時点といえる。

この場合は、売買目的有価証券と比較して書くと書きやすいですね。

よくある出題パターンは問1で売買目的有価証券について聞いて、問2でその他有価証券について聞いてきたりしますね。

売買目的有価証券とその他有価証券の比較

| 売買目的有価証券 | その他の有価証券 | |

| 保有目的 | 時価の上昇 | 目的は一概でない |

| 売 却 | 事業上の制約なし | 売却時点 |

文章の書き方総まとめ

いきなり、本題から書き出すのはやめましょう。問題の前提から書くことで読み手も読みやすい文章になります。

この点は、①と合わせて説明しても問題ありません。ただ、読み手に分かりやすいように書きましょう。

問題点にはどのようなリスクが存在するのか?

この時点で投資のリスクから解放されると締めくくる。

ここで、論述問題を書く時に最も気をつけることを解説します。

なになに?もったいぶらないでよ。

「接続詞」? だか、とか、しかし、とかの?

そうです。とくに逆説の接続詞は重要です。

接続詞は文章の流れを決める言葉です。これによって読み手はある程度文章を予測して文章を読めます。

この流れに沿って文章を書くことをによって、読みやすい文章(論述)を書くことができます。

これによって、接続詞以降の内容を強調する効果があります。

とくに、法律系の文章はこれは必須のテクニックですね。

他には、「つまり」、「よって」、といった要約の接続詞、「また」、「同時」にといった並列の接続詞なんかも重要です。

ただ、簿記論ではあまり、長い論述はないと思いますので、上記の接続詞がしっかり使えれば十分かと思います。

今回の内容も概フレを読んでしっかり復習しましょう。

コメント