連結会計の本当にややこしいのは「開始2年度以降の処理」と「連結間の取引の調整」です。

今回は「剰余金の配当」「連結2年度以降の開始仕訳」 「連結間の取引の調整」 をわかりやすく解説します。

簿記2級の試験本番では連結初年度の出題は考えにくく、連結2年度以降の出題がほとんどです。

連結2年度以降の開始仕訳は必須の内容になってきます。

今回のブログでしっかり理解しましょう。

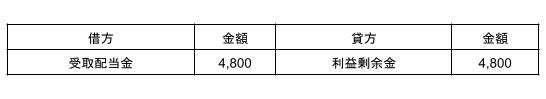

剰余金の配当

(1)親会社の受取分

子会社による配当のうち、親会社持分部分については親会社が受け取ったことになり、連結会計上は単に資金の移動と考えられるため、消去する必要がある。

※1 配当金×持分比率

(2)非支配株主の受取分

子会社が非支配株主に行う配当は社外に流出し、その分だけ「非支配株主持分」を減少させる。

※2 配当金×(1-持分比率)

まとめ

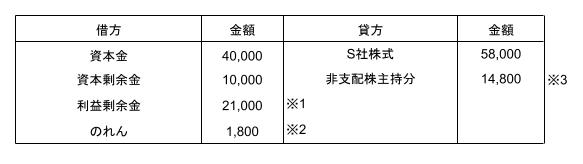

連結2年度以降の開始仕訳

つまり前年度に行った全ての開始仕訳・修正仕訳を「開始仕訳」として行う必要があります。

この「開始仕訳」は毎年行う必要があります。これは連結特有の帳簿が存在しないためです。

但し、収益・費用項目はそのまま使えないため「利益剰余金」として処理をする必要があります。

以下に示した×0年度の連結修正仕訳を前提とし×1年度の個別財務諸表開始仕訳を行いなさい。

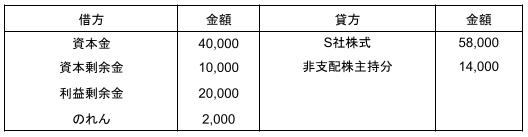

<×0年度に行った連結修正仕訳>

(1)開始仕訳

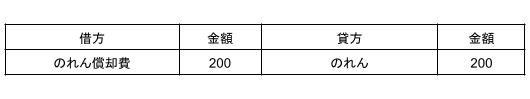

(2)のれんの償却

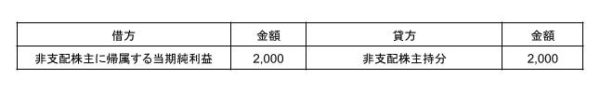

(3)当期純利益の振替額

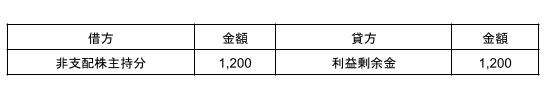

(4)剰余金の配当の振替

(5)受取配当金の相殺

解答

<開始仕訳>

※1 ×0年度開始仕訳20,000+×0年度のれん償却額200+×0年度純利益振替2,000-×0年度剰余金の配当1,200+0年度の配当金の相殺4,800-4,800=21,000

※2 ×0年度開始仕訳2,000-×0年度のれん償却額200=1,800

※3 ×0年度開始仕訳14,200+×0年度純利益振替2,000-×0年度剰余金の配当1,200=15,000

ニャット

ニャット利益剰余金がよくわからない…

思い出してください費用収益は1年間の損益を把握するものでした。

そうだね。

なので、前年度の費用収益を今年度に反映する場合は同じ科目は使えません。

そうか!「のれん償却額」を開始仕訳に反映させてしまうと去年度の分なのか今年度の分なのか分からなくなってしまうからね。

ですので、「利益剰余金」という計算結果に反映させるしかありません。

詳しくは以下をご覧ください。

赤枠を集計すると利益剰余金、青枠を集計すると非支配株主持分、緑枠を集計するとのれんがでます。

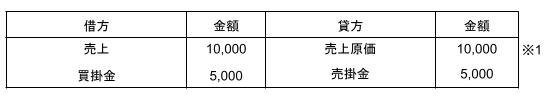

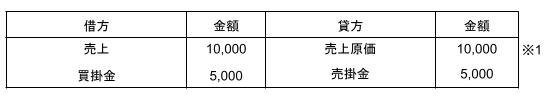

連結間の取引の処理

親会社と子会社との間における相互間の商品売買その他の取引については連結上消去する必要があります。

具体的に相殺すべき取引・債権債務は以下のものがあります。

【資料】

(1)P社のS社に対する当期の売上は10,000円であった。

(2)P社のS社に対する売掛金の当期末残高は5,000円であった。

解答

解説

※1 連結上「仕入」を「売上原価」として表示します。

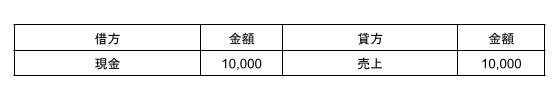

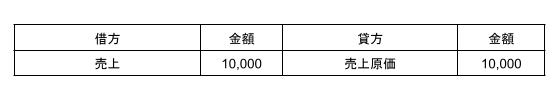

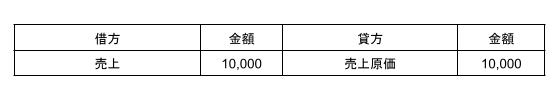

<P社の個別財務諸表上の処理(現金取引で仮定)>

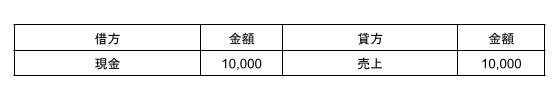

<S社の個別財務諸表上の処理(現金取引で仮定)>

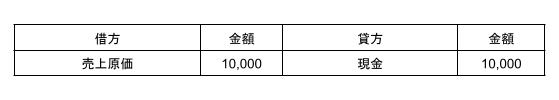

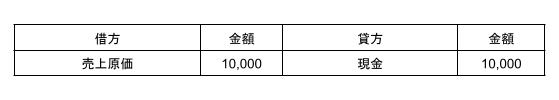

<連結修正仕訳>

貸倒引当金

売掛金に貸倒引当金が設定されている場合、上記のように売掛金を相殺したときは貸倒引当金を調整してやる必要があります。

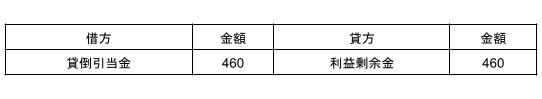

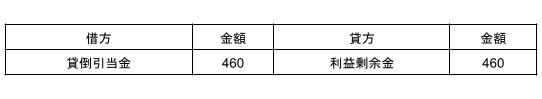

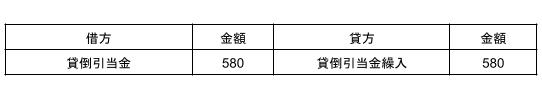

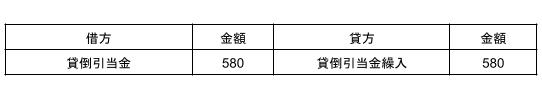

その場合、以下の様な仕訳が必要になります。

翌期の開始仕訳には以下の様に反映させてやる必要があります。

【資料】

1,P社は商品の一部を毎期S社へ売り上げており、当期の売上金額は20,000円であった。

2,債権債務関係

①P社の受取手形にはS社の振り出したものが、期首には12,000円、期末には14,000円ある。

②P社のS社に対する売掛金が、期首に11,000円、期末には15,000円ある。

3,両社とも毎期、期末売上債権残高の2%相当の貸倒引当金を、差額補充法により設定している。

4,P社の貸倒引当金は、前期末が5,000円、当期末は5,100円であった。当期中にP社に貸倒れは生じていない。

解答

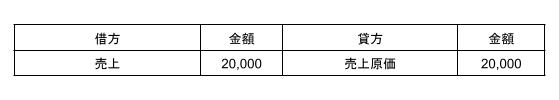

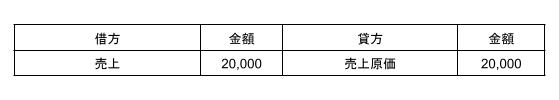

1,取引高の相殺

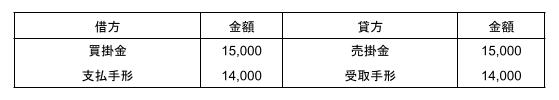

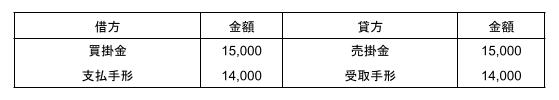

2,債権債務の相殺

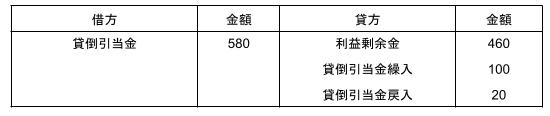

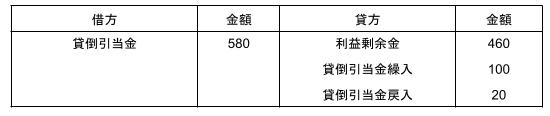

3,貸倒引当金の調整

解説

1,取引高の相殺

解説省略

2,債権債務の相殺

相殺するのは期末残高額であることに注意すること

3,貸倒引当金の調整

連結上の貸倒引当金の考え方

前年度の全額取り崩し+当年度全額再計上

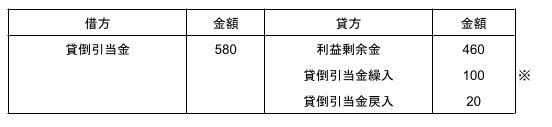

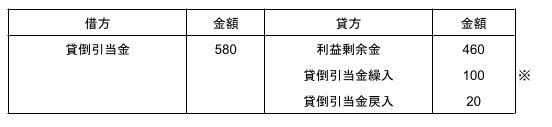

①開始仕訳(前年度の修正仕訳)

(前期受取手形12,000+期末売掛金11,000)×2%=460

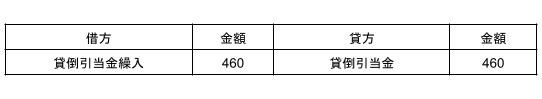

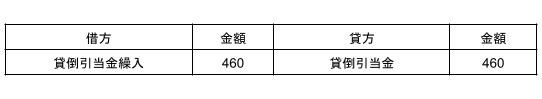

②当期の調整

1、前期分の実現仕訳(開始仕訳の取崩)

(前期受取手形12,000+前期売掛金11,000)×2%=460

2、当期分の修正仕訳(当期分の全額計上)

(当期受取手形14,000+期末売掛金15,000)×2%=580

③最終的に以下の様な仕訳になる

※ P社が繰り入れたのは100円のみ(貸倒引当金残高:当期末5,100-前期末5,000)なので、全額貸倒引当金繰入にしないようにしましょう。貸倒引当金繰入を超えた場合は連結上「貸倒引当金戻入」として処理します。

手形

親子間の手形取引も連結会社間の債権債務に該当するため相殺する必要があります。

但し、手形の場合は「裏書手形」、「手形割引」があるため多少複雑になります。

手形の相殺消去

親会社、子会社が手形を振出し、受け取った会社がそのまま手形を保有している場合、全額保有している。

受取側が手形を連結外部に裏書した場合

親会社、子会社が手形を振出し、受け取った会社が連結外部に裏書した場合、連結企業を1つの会社として見れば、振り出した会社に対する手形債務と考えられる。

ちなみに、S社の「売上」「仕入」は外部企業に対するものなので、修正の必要はないです。

受取側が手形を連結外部に手形を割り引いた場合

親会社、子会社が手形を振出し、受け取った会社が連結外部に手形を割り引いた場合、連結企業を1つの会社として見れば、銀行に対する短期借入金(手形借入金はB/S上、短期借入金として表示される)に振り替えられる。

コメント