前回は一般商品売買について解説しました。

今回は現金等の仕訳の切り方のコツを考え方も含めて紹介します。

ここは今後とても重要になる内容ですのでしっかり押さえてください。

タカ

タカ特に現金の範囲は暗記を必要としますので注意してください。

現金

現金のポイント

①現金の範囲

②現金過不足は帳簿上の額を実際の現金にあわせる

③他人振出小切手と自己振出小切手の区別

上の3つを抑えるだけでも現金の範囲はだいぶスッキリ理解できます。

今後は特に指示のない場合は三分法で仕訳をします。本試験においても同様です。

現金の範囲

現金の範囲は以下のようになります。

- 現金の範囲

- ①現金

- ②現金同等物

・通貨代表証券(銀行に持って行けば現金に変えてくれるもの)

・他人振出小切手

・送金小切手(送金手段として銀行が振り出す小切手)

・支払い期日到来の公社債の利札 (社債の利息を表す証券)

・株式配当金領収書 (株式の配当を表す証券)

申し訳ありませんがこれらについては暗記してください。

私は簿記の勉強につきまして基本的には暗記は不要とするスタンスですが、現金の範囲については覚えなければどうにもなりません。

いかにも試験でひっかけ問題を出しやすそうな内容だね。

10万円をA社に売上げ、代金を同社振出の小切手を受け取った。

仕訳の意味は現金(小切手)が10万円増加し、その理由は売上が10万円発生したという意味です。

現金過不足

現金の額が手元の額(実際在高)と帳簿残高とが合わない場合の処理です。

ポイントは、帳簿残高を実際在高に合わせる処理を行うことです。

現金の帳簿残高が120円であったが、実際在高は100円であった。

実際在高100円-帳簿残高120円=△20円(現金の減少)

上記の仕訳の意味は現金が20円減少した。その理由は現金過不足(現金の不足)が20円発生したからとなります。

現金の帳簿残高が150円であったが、実際在高は200円であった。

実際在高200円-帳簿残高150円=+50円(現金の増加)

一方、上記の場合は現金が50円増加したその理由は現金過不足(現金過剰)が50円発生したからとなります。

上の2つの仕訳の現金過不足を集計すると貸方残高で30円となります。

現金過不足が判明した場合

その一方で、現金過不足の理由が判明した場合には以下のように処理します。

現金過不足(現金不足20円)についてB社からの仕入が記帳されていないことが判明した。

この仕訳の意味は現金過不足(貸方)20円が減少し代わりに、仕入20円が発生したという意味です。

現金過不足では現金不足については借方残高、現金過剰を貸方残高と表記することがあります。

- 借方残高⇒現金不足

- 貸方残高⇒現金過剰

当座預金

通常日々の取引で使われるのが当座預金です。

当座預金とは小切手や手形によって支払われる業務用口座であり、利息は発生しません。

当社は100万円の現金を当座預金に振り込んだ。

仕訳は現金を支払い、当座預金が増加したという意味です。

小切手

他社が振り出した小切手(他人振出小切手)については上記で現金と同様に扱うと説明しました。

では、自分で小切手を振り出した場合はどうでしょう。

当社はA社に対する仕入5万円を支払うために小切手を振り出した。

小切手を振り出した場合当座預金から支払われることになるので、当座預金を減少させます。

その減少の理由としては仕入を行ったからです。

また、自分が振り出した小切手(自己振出小切手)を自分で受け取る場合もあります。

当社はB社に対し5万円を売上げ、対価として以前当社が振り出した小切手を受け取った。

かつて振り出した小切手が戻って来たと考えていただけだね。

ポイントは、他人振出小切手ならば「現金」で処理するということです。

- 小切手処理のポイント

- ・他人振出小切手→現金で処理。(直ちに当座預金に預け入れた場合は当座預金で処理)

- ・自己振出小切手→当座預金で処理。

当座借越

当座預金は預金残高までしか通常は取引できません。しかし銀行と契約を結めば、預金残高を超える額の取引が出来ます。

これを「当座借越(とうざかりこし)」といいます。

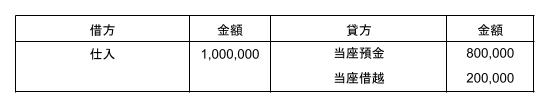

A社はB社から100万円の仕入を行い、小切手を振り出した。当座預金の残高は80万円であった。A社については銀行と200万円の当座借越の契約を結んでいる。

上記の取引の後、A社は当座預金に現金50万円を振り込んだ。

この当座借越自体はイメージとしては銀行に対する借金ですので、

負債になります。

二勘定制

この「当座借越」の一連の取引について「当座」のみを使用する場合もあります。

これを「一勘定制」といいます。これに対し「当座借越」を使用する場合を二勘定制といいます。

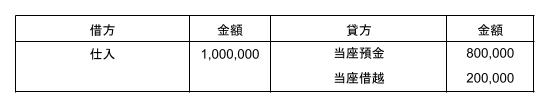

A社はB社から100万円の仕入を行い小切手を振り出した。当座預金の残高は80万円であった。A社については銀行と200万円の当座借越の契約を結んでいる。なお、当社は「一勘定制」を採用している。

上記の取引の後、A社は当座預金に50万円を振り込んだ。

当座預金取引まとめ

小口現金

各部署に一定の金額を渡し、各部署で交通費や事務用品といった細かい金額の処理を行います。

このお金を「小口現金」といいます。

1ヶ月ごとに決まった額を補給し前渡しするシステムを「定額資金前渡法」といいます。

小口現金を10,000円渡した

小口現金自体は資産ですので、上の仕訳の意味は現金が10,000円減少し、その理由は小口現金が10,000円増加したためです。

営業部が小口現金から消耗品1,000円支払った。

仕訳なし

小口現金で支払いを行ったとしても小口現金係が帳簿に記帳をするわけではないので仕訳はしません。

営業部より消耗品1,000円小口現金で支払った報告を受けた。なお、営業部には10,000円現金を前渡ししてある。

小口現金の仕訳は各部署から経理部へ報告があった時点で仕訳を行います。

経理部は営業部に対して不足の小口現金を5,000円補給した。

ここで、少し応用で補給と支払いの報告があった場合の仕訳を考えます。

経理部は営業部に5,000円の小口現金の補給を行った。と同時に1000円の消耗品の支払いの報告を受けた。

チェックポイント

簿記の試験の暗黙の了解として、相殺できるものは相殺して仕訳を書く必要があります。上の仕訳でしたら、実務上2本の仕訳を起こしてもいいと思いますが、試験では相殺して1本の仕訳として書くほうがいいと思います。

手形

手形は、一定の期日までに支払いをするという証券です。

手形がこれまでの内容と違うのは約束の日までに支払わない(空手形)ことを2回繰り返してしますと、銀行取引が停止してしまうことです。

- 手形取引の種類

- ①約束手形の振り出し

- ②手形の裏書

- ③手形の割引

約束手形

約束手形とは「自社」が取引先等に特定の期日までに支払いを約束したものです。

手形取引には独自の「用語」があります。

- 手形を発行する → 「手形を振り出す」

- 手形を振出人 → 「振出人」

- 手形の受取人 → 「名宛人」

手形自身は一定の期日までに支払いを約束する証券であるため以下のような処理をします。

- ・手形を受けたときは資産(受取手形)

- ・自身が手形を振り出した場合は負債(支払手形)

A社はB社から10,000円の仕入れを行い、代金は手形を振り出した。

この仕訳の意味は負債である「支払手形」が10,000円増加したがその理由は仕入が10,000円発生した。

A社は支払手形10,000円を当座預金から支払った。

この仕訳の意味は「支払手形」は10,000円減少し、同時に当座預金10,000円減少したというものです。

A社はB社に対して10,000円売り上げ、受取手形を受け取った。

この仕訳の意味は資産である「受取手形」が10,000円増加したが、その理由は売上が10,000円発生したからです。

A社は受取手形10,000円を当座預金に振り込まれた。

この仕訳の意味は資産である「受取手形」が10,000円減少したが、その理由は当座預金が10,000円増加したからです。

手形の裏書

他社が振り出し、自社が保有している約束手形代金の支払いを行うことが出来ます。

これを「手形の裏書(譲渡)」といいます。

A社はB社から仕入れを行い、代金はC社から受け取った約束手形を裏書譲渡した。

- ポイント

- A社はC社の約束手形を裏書譲渡するため受取手形のマイナスです。支払手形の振り出しになりません。

手形の割引

自社が保有している約束手形や為替手形を支払期日前に銀行に買い取ってもらうことを「手形の割り引き」といいます。

銀行に買い取ってもらう際に一定の手数料を支払う必要があります。

その費用は「手形割引損」として処理します。

当社はB社から受け取った受取手形10,000円を割引き、1%の手数料を差し引いた額を当座預金に預け入れた。

電子記録債券(債務)

電子記録債権とは手形等の債権を電子上の金銭債権です。

電子上で取り扱うことで、紛失等のリスクや事務処理の手間等から解放されます。

電子記録債権については電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することが、必要になります。

ここで、債権と債務の関係についてまとめておきましょう。

チェックポイント

債権…他人に対して請求できる権利→資産のこと

債務…他人に対する放棄・引き渡す義務→負債のこと

A社は買掛金10万円について電子記録債務とし、銀行取引を通じて債務の発生記録を行った。また、B社はその通知を銀行から受けた

上記についてA社は当座預金からB社へ支払った

コメント